2024.12.20 ブログ

外壁塗装の耐用年数はどのように計っているの?促進耐候性試験を解説します

こんにちはマルミ美装工芸です。

外壁塗装の塗料にはシリコン、ラジカル制御、フッ素など様々なグレードがあり、そのグレードごとにある程度の目安の耐用年数が定まっています。

例えばシリコンであれば10年~15年、ラジカル制御が13~15年、フッ素が15~20年などといった耐用年数を目にしたことはあるのではないでしょうか。

しかし、こんな疑問が湧くはずです。

「10年以上もずっと屋外で観察し続けていたのだろうか?」

今回はこんな疑問を解決するべく、各メーカーが行っている促進耐候性試験を解説します。

促進耐候性試験を知れば、塗料の耐用年数についての理解がグッと深まるはずです。

ぜひ最後までお読みください。

外壁塗装の劣化要因

外壁塗装が劣化する一番の要因は紫外線による劣化です。

紫外線はエネルギーの高い波長を有する電磁波です。この波長帯の電磁波は物質をナノレベルで見たときの分子の結合状態に作用し、この結合状態を破壊してしまいます。

外壁塗装の塗料で考えてみると、塗膜の樹脂の結合が紫外線により破壊されてしまうことになります。

さらに塗料の場合、ほとんどの色で酸化チタンという白色顔料が使われているのですが、これが紫外線、酸素、水分と反応することにより、まわりの樹脂をどんどん分解していきます(塗料の劣化の仕組みについてはこちらの記事で詳しく解説しています)。

このように外壁塗装は紫外線により劣化が進行するのですが、この劣化の進行を室内の実験設備で再現するのが促進耐候性試験です。

促進耐候性試験とは

メーカーが塗料を新たに開発したときに、その塗料がどの程度の期間で劣化するのか測定し、今までの塗料との優劣を判断する必要があります。

しかし、実際に屋外で劣化の進行を観察するとなると膨大な時間がかかってしまいます。

また、この測定方法が各メーカーでバラバラだと消費者にとってはどの塗料が本当に優れているのか判断できなくなってしまいます。

そのため、JIS規格として採用されているのがキセノンランプ試験とも呼ばれる促進耐候性試験です。

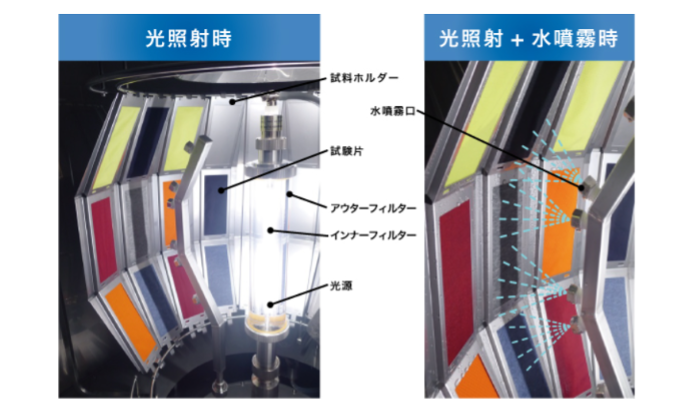

促進耐候性試験では、塗料に紫外線領域の人工光源を継続的に照射し、雨水を模した水を噴射することに屋外での劣化を室内で再現しています。

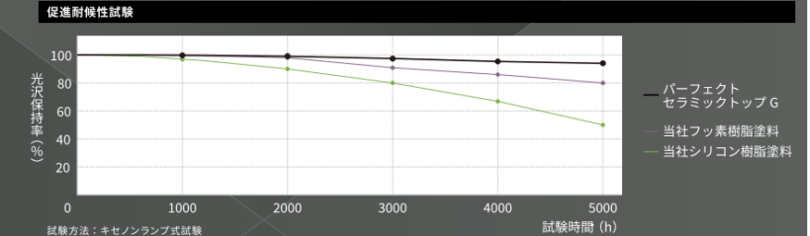

そして、時間進行による塗膜の光沢保持率の変化を見ることによって劣化の進行を測定しています。

JIS A 6909において光沢保持率がどれぐらいの時間で80%を下回るかによって耐候形何種というようにランクが分けられています。このJIS規格を塗料のグレードに当てはめると以下のようになります。

| 耐候形3種 | 耐候形2種 | 耐候形1種 | |

| 照射時間 | 600時間 | 1200時間 | 2500時間 |

| 塗料グレードの目安 | アクリル | ウレタン | シリコン、フッ素など |

実際の試験結果を見てみよう

キセノンランプ試験の結果は塗料のカタログに記載されていることが多いです。

この試験結果を見ればその塗料がどのぐらい長持ちするのかが一目瞭然です。

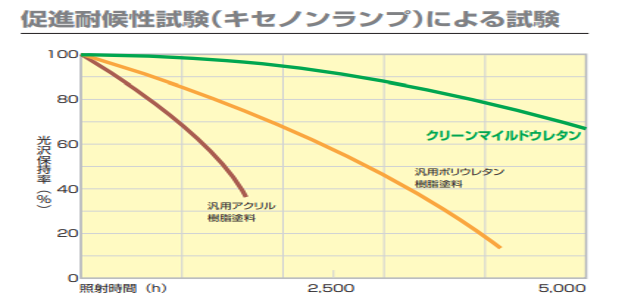

- エスケー化研 クリーンマイルドウレタン

ウレタン塗料ですが光沢保持率が80%を下回るのは3800時間程度であり、耐候形1種に該当します。

この塗料はウレタン塗料ながら耐候形1種であり、さらに低汚染性を発揮する処理が施されていたり、硬化剤の種類によって弾性・硬質を選択できることからコスパに優れたオールマイティに塗料として知られています。

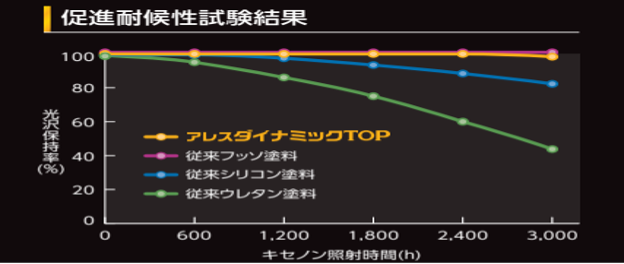

- 関西ペイント アレスダイナミックTOP

本商品はラジカル制御型の塗料に分類されますが、3000時間経過しても光沢保持率はほとんど100%を維持しています。この塗料の特徴として、従来は塗装することが難しかった湿潤面への塗装を可能としているところです。専用の下塗り材と本商品とダイナミック強化剤を組み合わせることにより、梅雨時だけでなく高湿度になりやすいところでも塗装できるようになりました。

- 日本ペイント パーフェクトセラミックトップG

本商品は無機ハイブリッド塗料に分類されますが、5000時間経過後も95%程度の光沢保持率を維持しており、その性能は圧倒的です。この塗料は紫外線による劣化がしにくい無機の特徴と塗料に柔軟性を与える有機成分をハイブリッド化し、さらに特殊顔料や添加剤によるラジカル制御技術により超高耐候性を実現しています。

このように促進耐候性試験という統一的な尺度により異なるメーカーの塗料の耐用年数を簡単に比較することができます。

なお、一般的にこの試験時間300時間を耐用年数1年としていることが多いです。

つまり、この80%を切った時間を300時間で割れば一般的に言われている耐用年数の計算ができるということです。

ここで注意しなければいけないのは、これは室内の実験設備の結果と屋外での実際の結果と異なる可能性は大いにあります。特に住んでいる地域による天候の違いや立地による日射環境の違いなど様々な要因で劣化の進行具合は変わります。

まとめ

本記事を通じて、ご自身で塗料の耐用年数を調べることができるようになったと思います。

促進耐候性試験の結果を見ればある程度の耐用年数を計算することができますが、これは室内の実験室で行われた試験結果であり、屋外での様々な環境要因により結果が異なる可能性があります。

大切なポイントは統一的な尺度で異なるメーカーの塗料を比較できるという点だということを忘れないようにしてください。

皆様の参考になりましたら幸いです。